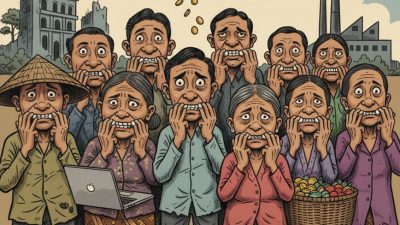

Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan kebijakan impor beras sebesar 95,9 ribu ton untuk memenuhi stok dalam negeri. Langkah ini memantik pertanyaan kritis: di saat ribuan hektar sawah Indonesia tetap digarap petani, mengapa kebutuhan pangan nasional masih bergantung pada beras impor?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras 2023 mencapai 31,1 juta ton, sementara konsumsi nasional sekitar 30,9 juta ton. Artinya, secara teoritis, Indonesia sebenarnya surplus beras. Namun, Kementerian Pertanian justru mengklaim defisit stok akibat faktor cuaca dan distribusi. Di mana konsistensi data ini? (Sumber:https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/03/produksi-beras-2023-capai-311-juta-ton-bps).

Fakta bahwa Indonesia masih mengimpor beras dalam jumlah besar adalah tamparan keras bagi narasi “swasembada pangan” yang kerap digaungkan pemerintah. Padahal, menurut (https://katadata.co.id), luas lahan sawah Indonesia pada 2023 masih sekitar 7,4 juta hektar, dengan 33,4 juta petani mengandalkan hidup dari sektor pertanian.

Pertanyaannya: apakah impor ini dilakukan karena produksi dalam negeri memang tidak mencukupi, atau karena kebijakan yang salah urus sehingga hasil panen petani tidak terserap optimal? Misalnya, laporan (https://www.bisnis.com) pada Februari 2024 mengungkap bahwa 20% gabah petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terserap Bulog karena masalah harga dan kualitas. Alih-alih memperbaiki sistem serap gabah, pemerintah malah membuka keran impor – langkah yang justru berpotensi memukul harga gabah petani.

Di sisi lain, petani kita terus dirundung persoalan klasik: harga gabah yang tidak stabil, biaya pupuk dan alat pertanian yang melambung, serta ancaman gagal panen akibat perubahan iklim. Data [Jawa Pos](https://www.jawapos.com) menyebutkan, harga pupuk urea di pasaran ilegal mencapai Rp150.000 per sak, jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) resmi Rp115.000. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian ke industri dan permukiman masih masif.

[Kompas](https://www.kompas.id) melaporkan, setiap tahun Indonesia kehilangan 50.000 – 100.000 hektar lahan pertanian akibat konversi. Jika kondisi ini dibiarkan, impor beras bukan solusi, melainkan bom waktu yang mengancam kedaulatan pangan.

Kebijakan impor beras juga berpotensi memicu distorsi pasar. Berdasarkan riset [Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) (https://indef.or.id), setiap kenaikan 1% volume impor beras akan menurunkan harga gabah petani sebesar 0,3%.

Padahal, harga gabah petani saat ini sudah di level Rp5.000–Rp6.000 per kg, jauh di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp6.300 per kg. Ironisnya, beras impor Vietnam dijual di pasar dengan harga Rp9.500–Rp10.000 per kg, lebih murah dari beras lokal yang berkisar Rp12.000–Rp14.000 per kg. *Ketika petani dipaksa bersaing dengan harga impor, siapa yang diuntungkan?* Tentu bukan petani kecil, melainkan pedagang dan importir yang bermain di rantai pasok.

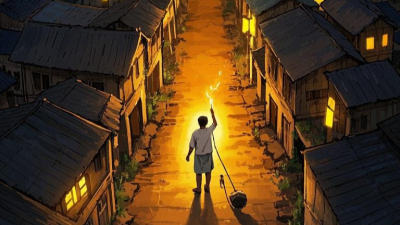

Pemerintah perlu diingatkan: ketahanan pangan tidak dibangun dengan mengandalkan pasokan luar negeri, melainkan dengan memperkuat lumbung dalam negeri. Daripada membuka keran impor, lebih baik alokasikan anggaran untuk membenahi infrastruktur irigasi yang 60% rusak berat (data [Kementerian PUPR](https://www.pu.go.id)), memastikan subsidi pupuk tepat sasaran (yang menurut (https://www.kontan.co.id) hanya 70% tersalurkan pada 2023), dan menertibkan mafia distribusi yang selama ini mempermainkan harga. Di Vietnam, kebijakan proteksi harga gabah dan insentif teknologi pertanian berhasil membuat mereka menjadi eksportir beras terbesar kedua dunia. Mengapa Indonesia tidak belajar dari sana?

Masyarakat patut curiga: kebijakan ini apakah benar untuk kepentingan nasional, atau sekadar memenuhi permintaan segelintir importir yang berkepentingan? Investigasi (https://www.tempo.co) pada 2023 menemukan adanya praktik “permainan izin impor” oleh oknum pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan celah aturan untuk mengeruk keuntungan. Jika benar demikian, ini bukan hanya masalah teknis, melainkan kegagalan moral dan tata kelola pemerintahan.

FAO (Organisasi Pangan Dunia) telah memperingatkan krisis pangan global pada 2024 akibat El Nino dan konflik geopolitik. Dalam situasi ini, ketergantungan pada impor beras adalah langkah berisiko tinggi. Indonesia tidak miskin lahan atau petani, tetapi miskin political will untuk membangun kemandirian pangan. Jika tidak ada perubahan, impor beras akan terus menjadi lingkaran setan yang mengubur masa depan petani dan martabat bangsa sebagai negara agraris.

Sebagai penutup, kita perlu bertanya: kapan pemerintah benar-benar berpihak pada petani? Bukankah dalam Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” termasuk petani yang selama ini menjadi soko guru pangan negeri? Jangan sampai kebijakan impor ini menjadi bukti bahwa negara telah “mengkhianati” petani sendiri.

Dadan K Ramdan

Penulis adalah Pegiat Pangan tinggal di Purwakarta, Jawa Barat.